労働安全衛生法改正(2023年4月1日施行)

安衛法令の改正により令和5年4月1日より、職長等に対して安全衛生教育を行うべき業種に「食料品製造業(※)、新聞業、出版業、製本業、印刷物加工業」が追加されます。これにより、この業種においても職長等の教育が義務化されます。

新たに該当事業となる事業主におかれましては、2023年度(令和5年度)の安全衛生教育計画立案時に、

年次計画として盛り込むよう、今のうちから対象者の選定、費用確認、会場確保、などを進めましょう。

当社では、法定職長教育の出張講座を開催しています。

自社の会議室で、自社の都合に合わせての開催にご協力します。是非ご相談ください。

安全衛生教育センター 安全衛生・健康教育ご案内↓↓↓

https://hspc.jp/free/ohs-education_entry

以上

現在、10月1日から7日にわたり、全国労働衛生週間本週間に入っています。

各事業主の民様は、この機会を利用して、今一度各店社、事業所。事務所等の労働衛生状態の点検と、管理体制推進を実施しましょう。

参考でチェックリスト例を紹介します。

![]() 2022年度全国労働衛生週間本週間チェックリスト_hspc.pdf (0.27MB)

2022年度全国労働衛生週間本週間チェックリスト_hspc.pdf (0.27MB)

標記、当社ホームページの視聴覚教材に、農作業安全のビデオを追加しました。

外国人労働者向けのビデオですが、説明は日本語なので、日本人向けの安全教育ビデオとしても十分活用できます。是非ご参照ください。

以下、視聴覚教材タブをクリックし、4.農業向け・・・からご確認ください。

↓

4.農業向け・災害防止視聴覚教材

厚生労働省安全動画:

外国人労働者向け安全衛生教育教材/農業(日本語)

視聴覚教材には業種共通、陸上貨物運送事業、情報通信産業、社会福祉施設、小売業他のビデオもアップしています。是非、社内教育等でご活用ください。

以上

厚生労働省は、9月30日、「労働基準法関係法令違反に係わる公表事案」として、書類送検された企業の一覧を公表した。

それによると、関係法令の中で一番多いのは「労働安全衛生法違反」であり、高所作業での作業床不備、墜落制止用器具未使用、機械安全対策不備、作業手順不備、管理不備、指導教育不足、無資格者による作業等様々な違反で書類送検されていることが判る。

この機会に是非、自社の労働安全衛生リスクアセスメントに漏れはないか、法令違反を見逃していないかを再確認頂き、繁忙期となる年末年始、そして年度末に向けた「安全・安心確保」を推進して欲しいと希望します。是非「他山の石」としてください。

![]() 労働基準関係法令違反に係る公表事案.pdf (0.38MB)

労働基準関係法令違反に係る公表事案.pdf (0.38MB)

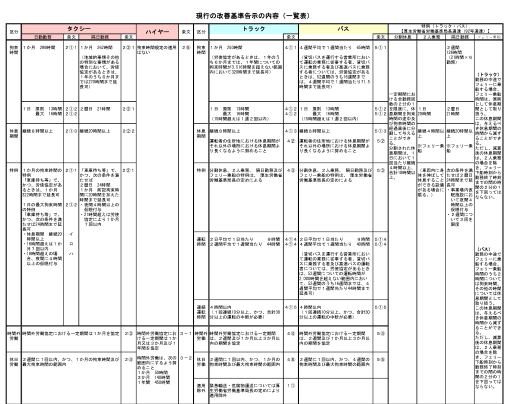

厚生労働省は、9月27日「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準の在り方について(報告)」の公表を行い、自動車運転者の労働時間を検討する専門委員会による「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」(改善基準告示)の取りまとめを公表した。

この取りまとめは、貨物自動車運送事業に従事する自動車運転者の労働時間等の改善基準を長時間・過重労働の実態にある自動車運転者の健康確保などの観点から見直しを行うもの。

今回、新たに発表されたトラックでの主な変更点は以下の通り。

1年、1か月の拘束時間:年間3300時間、かつ月拘束時間が284時間を超えない。

例外として、1年の総拘束時間が3,400時間を超えない範囲で年6回まで、1か月の拘束時間を310時間まで延長可能。ただし、284時間を超える月が3か月を超えて連続しないこと。その上で、月の時間外・休日労働が100時間未満となるよう努めるものとする。

1日の休息期間(勤務間インターバル):継続11時間以上を基本

現行の継続8時間から継続11時間以上を基本とし、継続9時間を下回らないものとする。

連続運転時間:4時間を超えない

ただし、サービスエリア等に駐車できないなどやむを得ない場合、30分まで延長することができる。また、おおむね連続10分以上の中断を原則休憩とする。

今回の取りまとめを基に、厚生労働省は2022年12月に改善基準告示を改正、2024年4月から適用される時間外労働上限規制(年960時間)に向け、速やかに周知や荷主対策を実施する。

![]() 改善基準告示の見直しについて(トラック).pdf (1.06MB)

改善基準告示の見直しについて(トラック).pdf (1.06MB)

![]() 改善基準告示の見直しについて(バス).pdf (0.92MB)

改善基準告示の見直しについて(バス).pdf (0.92MB)

![]() 改善基準告示の見直しについて(ハイヤー・タクシー).pdf (0.73MB)

改善基準告示の見直しについて(ハイヤー・タクシー).pdf (0.73MB)

![]() 参考資料(現行の改善基準告示の内容(一覧表)).pdf (0.1MB)

参考資料(現行の改善基準告示の内容(一覧表)).pdf (0.1MB)

以上