2022年9月月3日、新潟市の市道で、高所作業車に乗って街路樹のせん定作業をしていた造園会社の男性2人が感電して、1名が死亡、1名は意識不明の重体(9月6日時点)という痛ましい災害が発生した。

異音と「ヤバイ」という声に気付いた現場にいたほかの作業員が15時54分に119通報。その後、感電した2人は新潟市内の病院に意識不明の状態で搬送されたが、40歳代の男性は3日23時28分、搬送された新潟市内の病院で死亡が確認された。

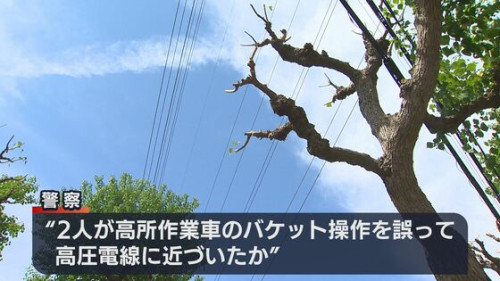

事故があった現場の街路樹を見てみると、街路樹のてっぺんから数m上のところに、高圧電線(電圧は6万6000ボルト)のケーブルが伸びている。高圧電線は、地上からだと約11mの高さとのこと。作業員はこのケーブルに近づいたため、感電したとみられている。警察によると、作業をしていた2人はこの高圧電線に触れた形跡はなかった。

しかし、高圧電線は直接触れなくても、近づくだけで空気の絶縁を突き破り感電する可能性がある。この現象を「閃絡(せんらく)」と言いう。

2人が近づいた高圧電線にかかっていた感電を防ぐためにも、電力会社などは4m以上の距離を取るよう注意を呼びかけていた中での被災だった。高所作業車やクレーンを使用した作業を行う場合は、事前に周囲の架空電線の確認を行い、安全な作業手順を確立し、全員に周知してから作業を行うことが大切である。

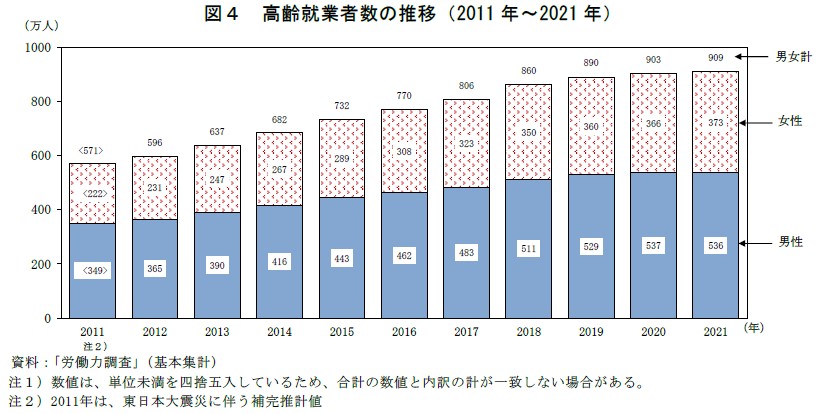

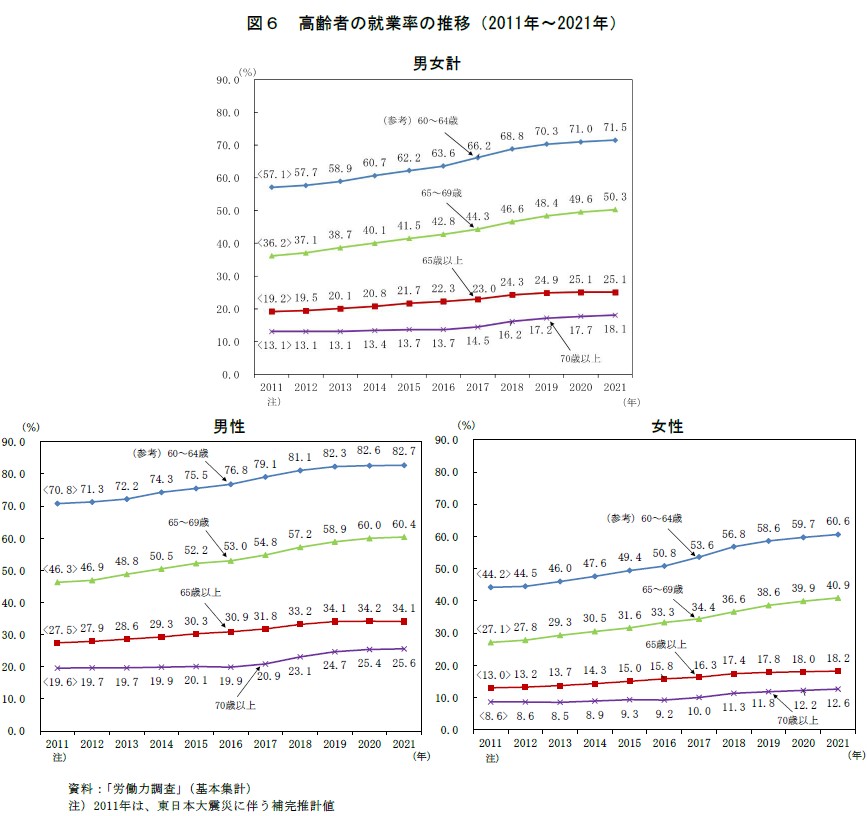

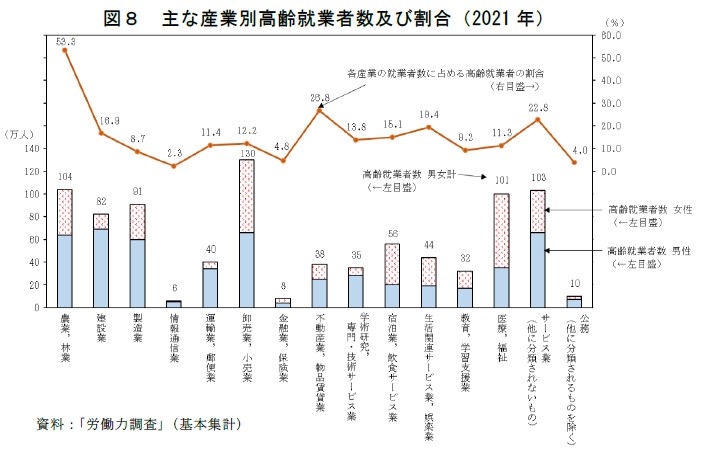

高年齢労働者(60歳以上)に対する作業環境改善等の「安全対策実施」は、現在、企業活動維持・継続を進める上で「義務・責務」であることが、この総務省統計からも判断できます。時代の変化に応じた就業環境の整備・確保、配慮確立が急務です。

高齢就業者数は909万人で過去最多、65~69歳の就業率は

総務省は18日、「敬老の日」(9月19日)を迎えるに当たって

高齢者の就業率は、65~69歳が10年

![]() 統計からみた我が国の高齢者topics132.pdf (1.67MB)

統計からみた我が国の高齢者topics132.pdf (1.67MB)

公布日:令和4年(2022年) 8月22日

施行日:令和4年(2022年)10月 1日

労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第百条第一項の規定に基づき、

労働安全衛生規則及び労働安全衛生規則の一部を改正する省令の一部を改正

する省令を次のように定める。

労働安全衛生規則及び労働安全衛生規則の一部を改正する省令の一部を改正する省令

第一条 労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)の一部を次の表のように

改正する。(傍線部分は改正部分)

| 改正後 | 改正前 |

|---|---|

(様式の任意性) 第百条 法に基づく省令に定める様式(様式第 三号、様式第六号から様式第六号の三まで、 様式第十一号、様式第十二号、様式第二十一 号の二の二、様式第二十一号の七、様式第二 十三号、有機則様式第三号の二、鉛中毒予防 規則(昭和四十七年労働省令第三十七号。以 下「鉛則」という。)様式第三号、四アルキ ル鉛中毒予防規則(昭和四十七年労働省令第 三十八号。以下「四アルキル則」という。) 様式第三号、特化則様式第三号、高気圧作業 安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第四十 号。以下「高圧則」という。)様式第二号、 電離則様式第二号及び様式第二号の二、石綿 則様式第三号並びに除染則様式第三号を除く 。)は、必要な事項の最少限度を記載すべき ことを定めるものであつて、これと異なる様 式を用いることを妨げるものではない。 |

(様式の任意性) 第百条 法に基づく省令に定める様式(様式第三 号、様式第六号、様式第六号の二、様式第十一 号、様式第十二号、様式第二十一号の二の二、 様式第二十一号の七、様式第二十三号、有機則 様式第三号の二、鉛中毒予防規則(昭和四十七 年労働省令第三十七号。以下「鉛則」という 。)様式第三号、四アルキル鉛中毒予防規則 (昭和四十七年労働省令第三十八号。以下「四 アルキル則」という。)様式第三号、特化則様 式第三号、高気圧作業安全衛生規則(昭和四十 七年労働省令第四十号。以下「高圧則」とい う。)様式第二号、電離則様式第二号及び様式 第二号の二、石綿則様式第三号並びに除染則様 式第三号を除く。)は、必要な事項の最少限度 を記載すべきことを定めるものであつて、これ と異なる様式を用いることを妨げるものではな い。 |

(労働安全衛生規則の一部を改正する省令の一部改正) 第二条 労働安全衛生規則の一部を改正する省令(令和四年厚生労働省令

第八十三号)の一部を次のように改正する。

労働安全衛生規則様式第六号の二を様式第六号の三とし、様式第六号

の次に様式を加える改正規定を次のように改める。 様式第六号の二を様式第六号の三とし、様式第六号の次に次の一様式を

加える。

様式第6号の2(第52条関係) 附 則 この省令は、令和四年十月一日から施行する。ただし、第二条の規定は、公布の日

から施行する。

![]() 様式第6号の2(第52条関係)hor1-2-353-1-2.pdf (0.28MB)

様式第6号の2(第52条関係)hor1-2-353-1-2.pdf (0.28MB)

標記、昨日に引き続き、当社視聴覚動画教材ページに以下動画リンクを設定しました。

保健衛生業も腰痛予防は大きなテーマです。本編は作業者向けと管理者向けがありますが、今回、作業者向けのリンクを設定しました。第1章から第5章までありますが、各章単独で見ても大丈夫なように構成されています。

判りやすい説明で、各章の時間が10分程度社内教育教材としてもお勧めです。

是非以下をご参照、ご活用ください。

https://hspc.jp/free/video_table-of-contents

↓↓↓

保健衛生業向け・腰痛防止視聴覚教材

厚生労働省安全動画:

作業者向け第1章 発生状況と要因、予防対策ポイント

作業者向け第2章 作業による腰への負担と作業別の作業方法

作業者向け第3章 労働者の身体的負担軽減を図る福祉機器使用方法

作業者向け第4章 リスクアセスメントについて

作業者向け第5章 作業標準の必要性と作り方

以上

標記、このたび、当社視聴覚動画教材ページに、直近の以下動画リンクをはりました。

第1章から第5章までありますが、各章単独で見ても大丈夫なように構成されています。

講師の方(松葉労働衛生コンサルタント)は、元中央労働災害防止協会職員で、メンタルヘルスや健康増進関係の部署で管理職や講師等を歴任され、関東安全衛生サービスセンター長、健康確保推進部長、健康快適推進部長を経験され、数年前独立した健康増進のプロです。判りやすい説明で、各章の時間が10分程度社内教育教材としてもお勧めです。

是非以下をご参照、ご活用ください。

https://hspc.jp/free/video_table-of-contents

↓↓↓

陸上貨物運送事業者向け・腰痛防止用視聴各教材

厚生労働省安全動画:

第1章 発生状況とその要因、対策の進め方

第2章 労働災害を防止するための安全衛生管理体制整備

第3章 リスクアセスメント,リスクマネジメント

第4章 作業による腰への負担と,リスク回避・逓減措置

第5章 ストレッチングと予防体操

以上