標記、新型コロナウイルス・季節性インフルエンザの同時流行に備えた対応に関する資料を以下のとおり報告します。

会社、職場の安全衛生担当、健康管理担当、産業保健担当の方は、ご自身が理解いただくと共に、是非貴社内、及び、関係従業員への周知にご協力をお願いいたします。

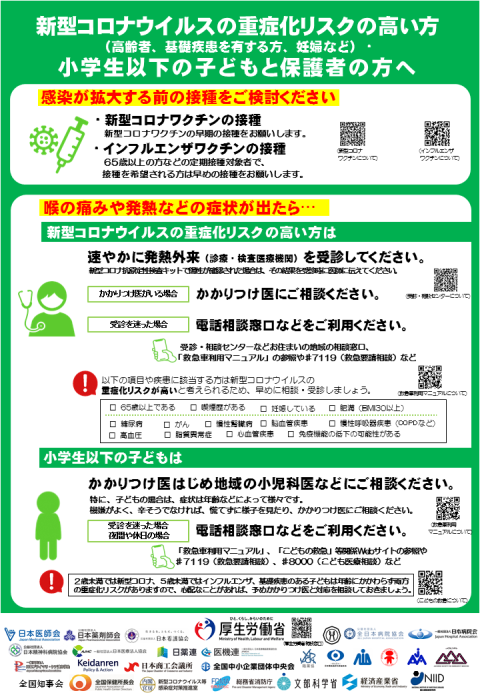

重症化リスクの高い方(高齢者・基礎疾患を有する方・妊婦)、小学生以下の子どもと保護者の方

高齢者・基礎疾患を有する方・妊婦の方は重症化のリスクが高いです。発熱など体調不良時には、速やかに発熱外来を受診してください。

*新型コロナの抗原定性検査キットで陽性が確認された場合には、その結果を受診時に医師に伝えてください。

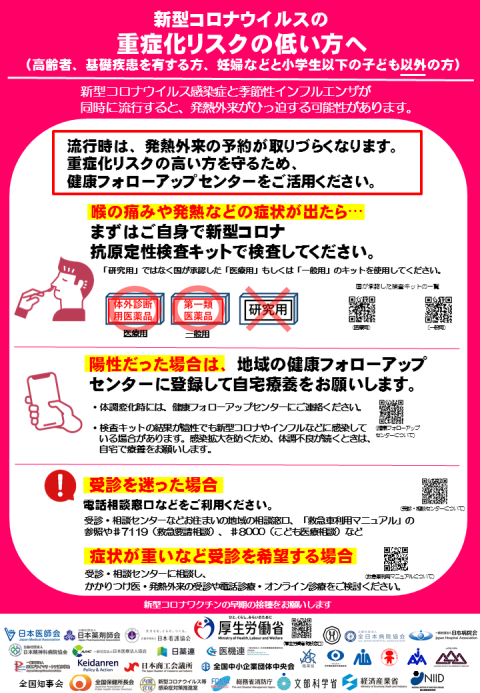

重症化リスクの低い方

重症化リスクの低い方(高齢者・基礎疾患を有する方・妊婦・子ども等以外の方)は、新型コロナウイルスに感染した場合でも重症化したり、入院する割合は低くなっています。発熱など体調不良時は、まずはご自身で新型コロナの抗原定性検査キットで検査してください。

抗原定性検査キットで陽性だった場合には、健康フォローアップセンターに連絡・登録をお願いします。

受診を迷った場合は電話相談窓口などをご利用下さい。

・一般用抗原検査キット(OTC)として承認された品目

・医療用検査キットの一覧

・健康フォローアップセンターの一覧はこちら

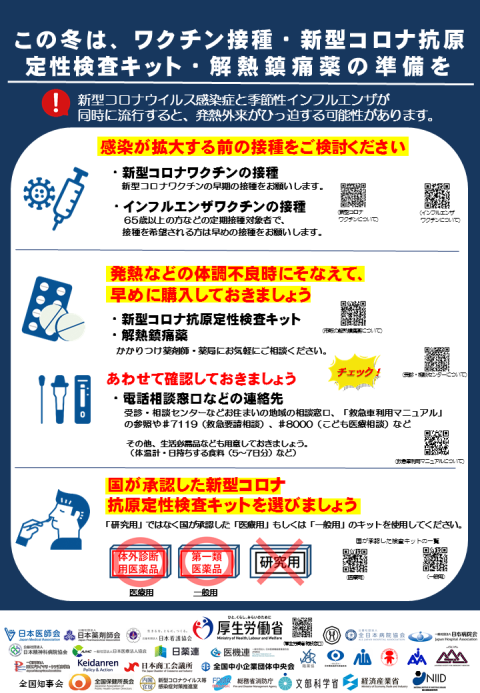

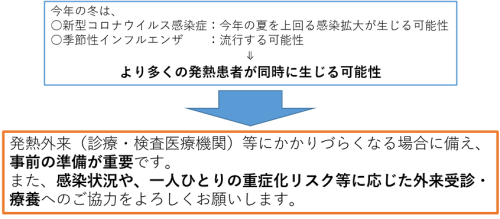

発熱外来にかかりづらくなる場合に備えましょう

![]() 重症化リスクの高い方(高齢者・基礎疾患を有する方・妊婦)、小学生以下の子どもと保護者の方.pdf (0.4MB)

重症化リスクの高い方(高齢者・基礎疾患を有する方・妊婦)、小学生以下の子どもと保護者の方.pdf (0.4MB)

![]() 重症化リスクの低い方.pdf (0.41MB)

重症化リスクの低い方.pdf (0.41MB)

![]() 発熱外来にかかりづらくなる場合に備えましょう.pdf (0.45MB)

発熱外来にかかりづらくなる場合に備えましょう.pdf (0.45MB)

![]() 新型コロナウイルスと季節性インフルエンザの同時流行に備えた対応.pdf (1.27MB)

新型コロナウイルスと季節性インフルエンザの同時流行に備えた対応.pdf (1.27MB)

以上

標記、寒さと空気の乾燥が進み、新型コロナウイルス感染だけでなく、インフルエンザウイルス感染も増え始めています。

今回、厚生労働省が「新型コロナウイルス・季節性インフルエンザ感染拡大へのそなえ」として作成した動画を以下のとおり紹介します。

是非ご活用ください。

(1058) 新型コロナ・インフルエンザ 感染拡大へのそなえ - YouTube

イラスト:東京労働局

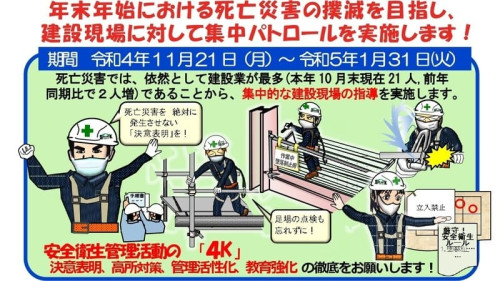

東京労働局管内での2021年(1月~12月)の死亡災害は、前年比で約倍増となる77人、休業4日以上の死傷災害は12,876人と前年比で2,000人以上増加した。

2022年に入っても、建設業の死亡災害は増加傾向にあり、10月末現在で21人が亡くなっている。

こうした状況を踏まえ、東京労働局は各社の現場責任者に対して、脚立・はしごからの墜落や転落防止対策、安全衛生教育の徹底などをはじめ、期間中は特に下記などの対策を企業に推奨している。

・積雪・凍結など、冬期における転倒防止

・大掃除や棚卸しなどの作業時における、脚立・はしごからの墜落、転落防止対策の徹底

・「Safe Work」のロゴマークを掲示し、労働災害防止の機運を高める

・各関係団体幹部、各事業場の経営トップによるパトロールの実施

また、労働局や労働基準監督署では、講習会などによる改正法令の周知や労働災害防止指導の強化、普及啓発資料の作成・発信による支援のほか、事業場に対する集中パトロールや建設現場指導などを積極的に実施する予定。

年末年始、休み期間中の解体工事や飲食店繁忙期の転倒などで事故

過去には、年末・年始に以下のような事故が起きている。

- プレス機械による銘板抜き作業中に誤ってペダルを踏んでしまい、右手中指と薬指を切傷(製造業・60歳代・休業3か月)

- 木造2階建ての解体工事において、1階の屋根上にある瓦の撤去作業中に墜落し、両腕を骨折(建設業・60歳代・休業2か月)

- トラックからの荷下ろし作業中、ゲートリフターのストッパー部を踏んでしまい、後方に荷とともに墜落(運輸交通業・60歳代・休業3か月)

- 店内フロアにて、ビールグラスを両手に持って移動中、服が椅子に引っ掛かり転倒し右肩を骨折(接客娯楽業・50歳代・休業3か月)

事故では、業種横断的に「転倒」や腰痛を含む「動作の反動・無理な動作」といった人の作業行動に起因する災害(行動災害)が増加傾向にあるという。特に、死亡や重篤な労働災害が多発傾向にある「建設業」では、一層の注意が必要である。

以上

厚生労働省では、2022年度で終了する第13次労働災害防止計画に続く「第14次労働災害防止計画(2023年度~2027年度)」を策定中であり、その概要がほぼ固まり、関係情報を公開していますので、以下のとおり参考報告いたします。

各社の労働安全衛生中期計画策定、及び、次年度計画策定等に際しての参考情報としてご活用ください。

![]() (資料1-1)第14次労働災害防止計画(案).pdf (0.51MB)

(資料1-1)第14次労働災害防止計画(案).pdf (0.51MB)

![]() (資料2-1)第14次労働災害防止計画本文(案).pdf (3.76MB)

(資料2-1)第14次労働災害防止計画本文(案).pdf (3.76MB)

![]() (資料2-2)第三管理区分の事業場に対する措置の強化に係る大臣告示内容等について.pdf (0.51MB)

(資料2-2)第三管理区分の事業場に対する措置の強化に係る大臣告示内容等について.pdf (0.51MB)

![]() (資料4)第14次労働災害防止計画に向けた論点.pdf (15.21MB)

(資料4)第14次労働災害防止計画に向けた論点.pdf (15.21MB)

以上

中央労働災害防止協会は、厚生労働省後援の元、平成25年から毎年12月1日~4月30日までを「安全衛生教育促進運動期間」とし、安全衛生教育の推進を提唱しています。

年末年始(12月1日~1月15日)から年度末(3月31日)にかけては、労働災害が多発する時期ともいわれており、また、各企業においても事業年度の切り替わり(12月決算、3月決算等)が多く、新年度事業(労働安全衛生管理計画等)の策定時期でもあります。

以下のとおり「実施要綱」と「免許、技能講習、特別教育が必要な業務の一覧」を紹介します。事業主、安全衛生担当、人事労務担当等におかれましては、今一度、自社に必要な教育等の確認と実施計画策定及び推進にお役立てください。

![]() 令和4年度 安全衛生教育促進運動実施要領.pdf (0.24MB)

令和4年度 安全衛生教育促進運動実施要領.pdf (0.24MB)

![]() 免許・技能講習、特別教育が必要な業務一覧表(業務内容別).pdf (0.18MB)

免許・技能講習、特別教育が必要な業務一覧表(業務内容別).pdf (0.18MB)